| 腫瘍マーカーについて |

Q.腫瘍マーカーとは?

A.正常な細胞に比べ、がん細胞で特に多量につくられる物質を腫瘍マーカーといい、血液中の量を測定することにより、がんの有無や種類などを知る目安となります。

健康診断ではがんを発見するためのスクリーニング(ふるい分け)検査として行われています。

ただし、がん以外の病気でも高い値を示すことがあり、他の検査と組み合わせて診断することが必要です。

Q.腫瘍マーカーはどのように調べるのですか?

A.血液や体液で調べることができます。

Q.どのような種類の腫瘍マーカーがありますか?

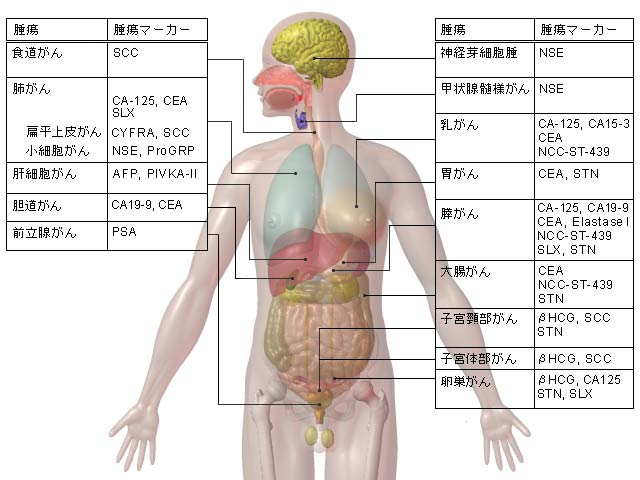

A.数多くの種類が臨床の場で使用されており、確立された腫瘍マーカーの一部を図として表します。

画像の著作権はメタ・コーポレーション・ジャパンにあります。

CEA:消化器系(主に大腸がん)

・他に胃・膵臓・肝臓・胆のう等の消化管、肺がん、子宮・卵巣がん、乳がんでも高値を示します。

・がんの初期には陽性率は低く、がんの進行により高値を示します。

・糖尿病の方や喫煙者は高値になることもあります。

・肝硬変、慢性肝炎でも高値を示すことがあります。

AFP:肝臓がん

・他に精巣・卵巣腫瘍で高値を示します。

・肝芽腫、肝炎、肝硬変、劇症肝炎でも高値を示すことがあります。

・妊娠時は高値となります。

CA19-9:消化器系(主に膵臓がん・胆管がん)

・肝臓・大腸がんでも高値を示すが、膵炎・胆石など良性疾患でも高値を示します。

・CEAと合わせて測定することにより、すい臓がんの正診率は高くなります。

PSA:前立腺がん(男性)

・前立腺の疾患に特異的ですが、前立腺肥大症などの良性疾患でも高くなることがあります。

・がんの進行度を鋭敏に反映します。

CA125:卵巣がん(女性)

・子宮内膜症の診断にも用いられます。

・月経時や、妊娠初期、肝硬変、膵炎でも高くなる傾向があります。

SCC:肺がん(扁平上皮がん)・子宮がん

・食道がんなどの扁平上皮がんでも高値を示します。

・扁平上皮に由来するため、それらの臓器の良性疾患でも検出されます。

NSE:神経系腫瘍・肺がん(小細胞がん)

・他に神経芽細胞腫・すい臓がんで高値を示します。

Q.良く使われている腫瘍マーカーはどのようなものがありますか?

A.CEA・AFP・CA19-9の3項目が多く使われ、「御三家」とも呼ばれているようです。

独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センターのホームページもご参考ください。

〒939-8555 富山県富山市蜷川373

TEL:076-429-7575 FAX:076-429-7146